近日,湖南大学物理与微电子科学学院黄维清教授团队在光催化水解领域取得研究进展,揭示了面外极化在促进激子解离及提高制备绿氢效率的作用。相关成果“Out-of-planepolarization engineering: optimizingexcitondissociation andsolar-to-hydrogen efficiencyin photocatalyticwatersplitting”以重点推荐文章(Featured Article)形式发表于《应用物理快报》(Applied Physics Letters),并受到美国物理联合会《科学之光》(AIP Scilight)的专访报道。物电院博士生李磊为论文第一作者,黄维清和黄桂芳教授为通讯作者。

美国物理联合会《科学之光》专访报道

《科学之光》是美国物理联合会(AIP)创办于2017年6月的网络周刊,致力于挑选AIP发表的物理领域最新的、最具有代表性的文章,简要总结其研究成果,并强调其在该领域的创新性和突破性。《科学之光》每年从AIP旗下30多本刊物中仅挑选300余篇物理领域内最值得关注的研究成果进行报道。

光催化水解产氢作为极具前景的清洁能源制备途径,其发展长期受制于激子解离困难、产氢效率低等瓶颈,同时氧化还原电位对pH的强依赖性使得多数光催化剂难以在宽pH范围保持高效活性。

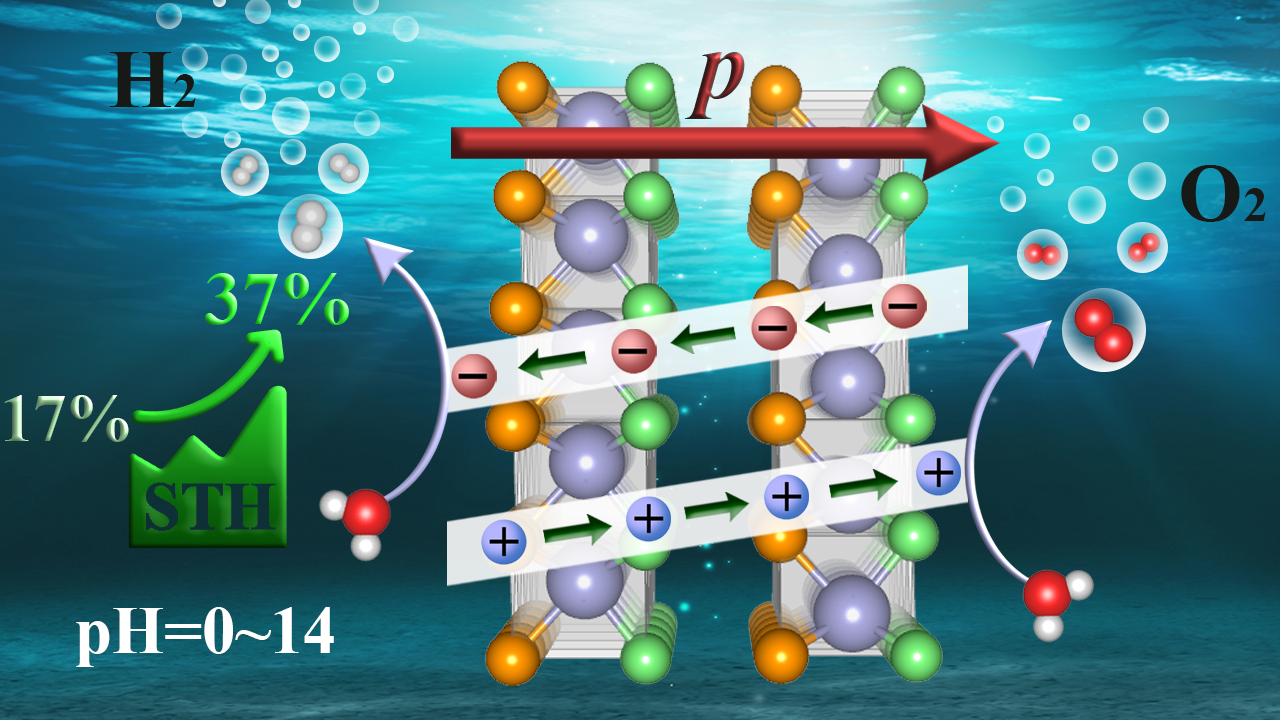

为了解决这些难题,黄维清教授团队发现利用二维Janus材料的面外极化可突破这些限制。基于对称性破缺的1H相CrXY(X, Y = S, Se, Te)材料的面外极化,利用泊松效应诱导电荷面外重分布,成功实现了全pH范围内光催化水分解的带沿优化。单层堆叠形成同质结,不仅保持了优化的水解电位,而且利用自发形成的II型能带排列实现高效的载流子空间分离。特别是,层内的本征电场将驱动载流子定向迁移至催化剂不同表面参与反应,显著增强了激子的解离效率。更重要的是,面外极化突破了传统光催化剂1.23 eV的带隙下限,使光吸收能力和太阳能-氢能转化效率大幅提升。例如,CrSSe和CrSeTe同质结在pH=0时分别达到38.1%和34.3%的转化效率,2.5%压缩应变下的CrSeTe同质结在pH=7-11范围内可保持37%的转化效率,远超非极化结构的理想效率上限17.1%。

美国物理联合会《科学之光》专访了黄维清教授,并以“Breakthrough in green hydrogen energy production found in Janus materials”为题对该研究成果进行了报道。报道指出:“与传统光催化剂材料相比,他们的方案打破了带隙下限的制约,将太阳能制氢效率提高了一倍多,并在中性至碱性环境下保持稳定,突破了效率和 pH范围之间的权衡。他们希望这项工作能为工业生产绿氢铺平道路。”

面外极化促进激子解离,提高太阳能制氢效率

论文链接:https://doi.org/10.1063/5.0267520

Scilight专访报道链接:https://doi.org/10.1063/10.0036743